カリキュラム概要

| 学校名 | 延暦寺学園比叡山高等学校 |

|---|---|

| 学年 | 第2学年(Crestコース) |

| 目標 | ・風呂敷から「最低限のものを最大限に活かす」という日本の生活文化の本質を知り、その生活文化を見失う過程で生まれた諸問題について、特に脱炭素との関連の中で理解する。〔知識・技能〕 ・脱炭素の視点で自らの生活行為を見つめ直し、課題を見出す。〔思考・判断・表現〕 ・高校生ならではの着眼点で新しい風呂敷の魅力と脱炭素に向けた活用法を検討する。〔思考・判断・表現〕 ・風呂敷と脱炭素との関わりに興味関心を持ち、持続可能な社会の担い手であるという自覚を持って風呂敷の活用法を考え、自らのライフスタイルを変革しようとする。〔主体的に学習に取り組む態度〕 |

| 内容 | 単元名は「風呂敷から考える持続可能な未来」、第1~4次で構成。第1・2次では、発問と体験を通して風呂敷の汎用性、融通性に気づかせ、最低限のものを最大限に活かすこと、地球資源を浪費しないことを美徳とする日本の生活文化の本質=サスティナブルであることへと導く。第3次では、拠点プログラムを活用した体験的な学習活動に加えて、ゲストティーチャーと生徒との発問応答型の授業を展開する中で、風呂敷の包み方の基本となる技能の習得と風呂敷が脱炭素に繋がることを理解させる。第4次では「風呂敷✕脱炭素」をテーマにしたプレゼンテーションを行い、脱炭素社会を実現するための社会変革を先導する人材の育成を目指す。 |

| 大切にしたこと | ①単元構想の段階から滋賀県地球温暖化防止活動推進センターと連携し、共通の授業観を持つために協議を重ねること。 ②発問中心の応答的な授業展開を基本とし、その発問と予想される生徒の反応をつむいでストーリー性のある単元展開にすること。 ③専門性のあるゲストティーチャーによって社会のリアルを教室に持ち込むとともに、体験的な学習活動を提供すること。 ④協働的・主体的な学習活動によって生徒の行動化を促すためにも「答えを言わない」を徹底すること。 |

| 外部協力者 | 滋賀県地球温暖化防止活動推進センター キャリアアドバイザー 来田博美氏 滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 推進員 山本悦子氏(講師)および推進員のみなさん 奈良教育大学 ESD・SDGsセンター長 中澤静男教授 近畿地方ESD活動支援センター 環境省近畿地方環境事務所 |

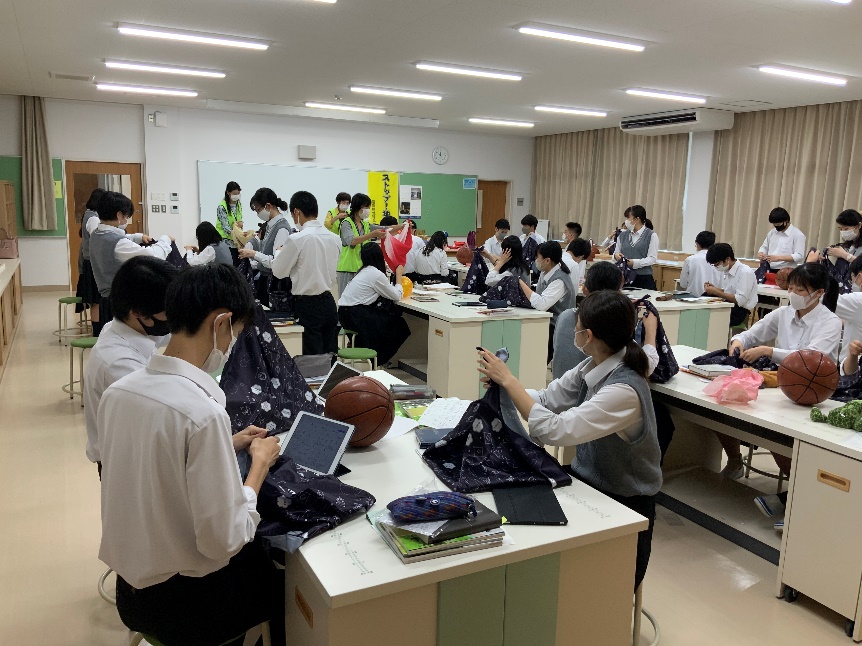

フォトギャラリー

取り組み

10時間

【第1次「見つめる」1時間】

ものを入れて運ぶ器として、㋐レジ袋、㋑紙袋、㋒エコバッグ、㋓風呂敷の4種類を準備し、実際にさまざまな大きさ、形状、特性のものを入れてみることで、ものを入れて運ぶ器としての風呂敷の長所と短所を考えさせる。この作業を通して風呂敷の融通性に気づかせる。

【第2次「調べる」1時間】

「風呂敷にできることって何でしょうか?動詞で表現してみよう」という問いを発し、風呂敷にはものを入れて運ぶ器以外にもさまざまな用途があること、逆に風呂敷以外は用途が限られていることに気づかせる。この作業を通して風呂敷の汎用性に気づかせるとともに、風呂敷に限らず日本の生活文化には「最小限のものを最大限に生かす」という共通性があることに気づかせる。

【第3次「深める」2時間】

滋賀県地球温暖化防止活動推進センターからゲストティーチャーを招き、風呂敷の包み方の技法や活用方法を学ぶとともに、風呂敷を入口としてどう持続可能な社会をつくっていくのか、どう脱炭素社会を実現していくのかのヒントを示唆していただく。生徒に風呂敷と脱炭素との関連に気づかせ、脱炭素という新しい価値観の獲得を目指す。

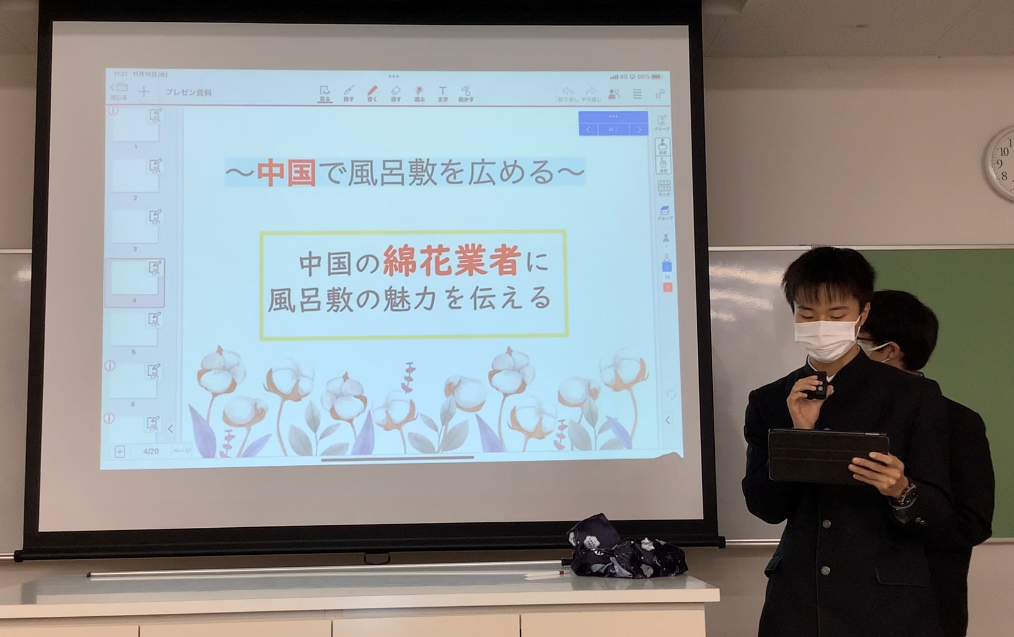

【第4次「広げる」6時間】

「風呂敷✕脱炭素」をテーマとしたプレゼンテーションを行う。自らが開発した風呂敷の活用法を発信しながら脱炭素社会の実現を広くアピールすることで、将来、持続可能な変化をリードできるフロントランナーになるための模擬社会体験の場とする。

児童の変化

<児童・生徒の変化について>

・風呂敷の知識や技能の習得という点では期待通りの成果があった。修学旅行で「風呂敷を使ってみようキャンペーン」を実施したが、こちらの想像を超える使い方が見られ、工夫して使うことを楽しむ姿が見られた。

・現在の高校生が最優先する「手軽さ」「便利さ」といった価値観を問い直し、「脱炭素」という新しい価値観を得られたかを現時点で評価する術はないものの、プレゼンテーションを通して自らがフロントランナーとなってどう社会変革していくのかについてじぶんごととして考えることができた。

<児童・生徒の変化をどのようにして評価したのか>(アンケート等)

・修学旅行での「風呂敷を使ってみようキャンペーン」

・第4次「広げる」でのプレゼンテーション