気候変動交渉プロセスの特徴のひとつは、会議で使われる頭字語の多さです。文書でも口頭でも頻繁に使われます。ちょっと考えただけでも、COP(締約国会議)もそうですし、UNFCCC(気候変動枠組条約)、ADP(強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会)、UG(アンブレラ・グループ。交渉グループのひとつで、EU以外の先進国グループを意味します)、AOSIS(小島嶼国連合。交渉グループのひとつ)、MRV((温室効果ガス排出量の)測定、報告及び検証)、REDD+(途上国における森林減少・森林劣化からの排出削減、森林の炭素蓄積の保全、森林の持続可能な管理、森林の炭素蓄積の強化活動)、GCF(緑の気候基金)などがあり、どんどん増えてきています。気候変動枠組条約事務局のウェブサイトに、用語集があるので、気候変動政策に関する初めての略語に出会ったら、チェックしてみて下さい。

写真1:会議場エリアの外壁。この壁、先週はなかったように思います。気候変動枠組条約のロゴ、COP20のロゴ、「行動のための場所」という言葉、マチュピチュが描かれています。

今日は、数ある略語の中から、2020年以降の気候変動対処のための国際枠組み交渉を語るうえで最も重要なキーワードである、INDC(Intended Nationally Determined Contributions)について解説します。日本語では、「各国が自主的に決定する約束草案」などと訳されます。今年から使われ始めた略語で、まだ上記用語集には載っていません。

INDCとは、2015年合意に先立ち、各国内の政策決定プロセスで決定された気候変動対策に関する目標のことです。基本的に、温室効果ガスの排出削減目標を指していますが、途上国の中には、先進国が途上国の気候変動対策支援のためにどれくらい資金を拠出するか、あるいは、途上国がどれくらい適応策に取り組むか、なども組み込むよう主張している国もあります。

昨年のCOP19(ワルシャワ(ポーランド))では、INDCについて、各国内で準備を開始または強化すること、またCOP21より十分に事前に、可能ならば2015年の第1四半期(=3月)までに、このINDCを表明するように呼びかける決定がなされました。当初、約束(commitment)という言葉を使うことが考えられていましたが、合意の直前に、約束より幅広い概念を含む可能性のある、貢献度(contribution)という表現に替わりました。2020年以降の気候変動対処のための国際枠組みでは、途上国も含めてすべての国が何らかの行動を実施することが想定されているため、途上国に配慮して、この表現が使われたのです。

今年は、6月の強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)会合、9月の気候サミットをはじめとする様々な機会に、主要国の2020年の排出削減目標の設定状況について、特に注目を浴びた年でした。これは、先に述べた通り、昨年のCOP19で、INDCについて、各国内で準備を開始または強化することが合意されたためです。EU首脳は、2030年までに排出量を1990年比で40%以上削減する法的拘束力ある目標を承認しました。また、11月の気候変動対策に関する米中合意は大きな注目を浴びました。米国は、2025年までに2005年比で26-28%削減すること、中国は、2030年までのできるだけ早い時期に温室効果ガスの排出を減少に転じさせ(ピークアウト)、非化石燃料の比率を20%に増加することとしました。

写真2:各国メディアの取材を受ける中国代表

日本では、中央環境審議会地球環境部会2020年以降の地球温暖化対策検討小委員会と産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会約束草案検討ワーキンググループとが合同で2020年以降の気候変動対策について検討しており、提出時期も明らかにしていません。

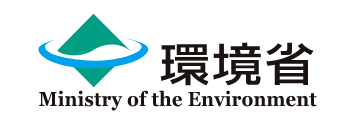

ところで、これまで、国際社会は、気候変動対処のため、温室効果ガスの排出削減目標の設定の仕組みを3回作った経験があります。1回目は気候変動枠組条約(1992年)、2回目は京都議定書(1997年)、3回目はカンクン合意(2010年)です。この経験から、私達は何を学んだのでしょうか。

4日の記事でも書いた通り、気候変動枠組条約は、「気候変動が、人間や自然に対して、ひどい影響を及ぼさないで済むくらいの大気中の温室効果ガス濃度に止めること」を最終的な目的としています。 国際制度がこの目的を果たすものかどうか、どのように評価すればよいのでしょうか?

国際制度を評価するものさしには4つあります。1つ目が、環境保全性です。温室効果ガスの排出削減でいうと、地球全体でなるべくたくさんの排出量を減らせることを意味します。2つ目は、費用効果性です。これは、なるべく低い費用で、多くの温室効果ガスの排出量を減らせることです。3つ目が、配分の衡平性です。排出削減や資金拠出の負担をできるだけ国家間で衡平に分担することを意味します。4つ目は、実現可能性です。既存制度との親和性が高いこと、できるだけ簡単に関係者の合意を得られることなどがあります。

この1つ目、制度の環境保全性を高めようと、国際社会はこれまでいろいろな方策を検討してきました。環境保全効果を得るには、「一定数以上の参加国+高い目標設定」が必要です。

図1:これまでの排出削減目標及びその設定の仕方から学んだこと(出典:筆者作成)

気候変動枠組条約(1992年)では、先進国は温室効果ガスの排出量を2000年までに1990年レベルに戻すという目標が掲げられました。この目標は、努力目標で、守れなかった場合にも何のお咎めもないものでした。これがどうなったかというと、COP1(1995年)では、先進国は目標をまったく守れそうにないことが明らかになり、これを受けて、ベルリン・マンデートが採択されました。これは、2年後に採択することになる京都議定書をどのようなものにするかを決めたもので、先進国に法的拘束力ある削減目標を設定し、途上国には追加的な義務を課さないという内容です。

京都議定書(1997年)では、第1約束期間(2008年~2012年)に、先進国全体で温室効果ガスの排出を少なくとも5%削減(1990年比)することが定められ、先進国各国に数値を割り当てるというかたちで、排出削減約束が設定されました。この約束は、義務であり、これを守れない場合には、不遵守措置(罰則のようなもの)が科されます。これがどうなったかというと、第1約束期間に参加した先進国は排出削減約束を達成できそうです。しかし、米国は京都議定書に参加せず、カナダは第1約束期間中に京都議定書を脱退しました。また、第2約束期間には、排出削減約束を設定しない先進国が多くなっています。

カンクン合意(2010年)では、先進国は2020年の排出削減目標を、途上国は2020年の排出削減行動を提出することになりました。これは、自主目標と呼ばれ、各国が国内事情に合わせて排出削減目標(先進国)/排出削減行動(途上国)を設定します。そして、京都議定書の時のように、先進国全体の削減目標をどれくらいにするかについても検討がなされましたが、交渉はまとまりませんでした。これがどうなったかというと、京都議定書で用いられた排出削減量の割り当てではなく、各国が目標の設定に広い裁量を持つ方法を採用したことで、多くの国が排出削減目標/行動を提出しています。しかし、各国の排出削減目標/行動を足し合わせても、同じカンクン合意に掲げられている、地球全体の平均気温上昇を2℃までに抑えるという長期目標の達成に遠く及ばないことは、4日の記事で解説した通りです。

この3つの経験から、国際社会は、①京都議定書のように削減目標割当を検討することは現在では困難であり、また、削減目標を守れなかった場合に不遵守措置を科する制度では参加国が少なくなってしまうこと、②各国が自国内で排出削減目標を設定する場合、参加国は増えるけれども、自ら高い目標を設定する国は多くないこと、の2点を学びました。そこで、昨年のCOP19では、2020年以降の国際枠組みでは、参加国を増やすため、各国が国内事情に応じて排出削減目標を設定することにし、加えて、自主目標の弱点をカバーするため、目標を提出してそのままというのではなく、これを各国の決定として尊重しつつも、目標がいかなる前提に基づいて設定されたものか等、各国の貢献度の水準を評価するため、事前協議にかけるという方式にすることが合意されたのです。ただし、国家横断的な比較が困難な中で、どのように各国の貢献度を評価できるのかという疑問が呈されていますし、また、事前協議を経たとしても、この事前協議で何らかの指摘を受けたからといって、いったん国内で決定した貢献度を見直すのは政治的に困難だろうとも指摘されています。

今回のCOP20で、この削減目標の数値がどのような前提に基づいて算定されたかについて、各国にどういった情報の提出を求めるかについて決めることが昨年のCOP19で合意されました。これは、COP19からCOP20に課された宿題ですので、必ず合意しなければなりません。この提出情報は、各国の気候変動対策の貢献度の大きさを見るための重要な情報です。この合意がどのようなものになるか、注視していきたいと思います。

参考資料:

・気候変動枠組条約用語集 http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php(英語)(アクセス日:2014年12月8日)

文・写真:久保田 泉(国立環境研究所社会環境システム研究センター主任研究員)